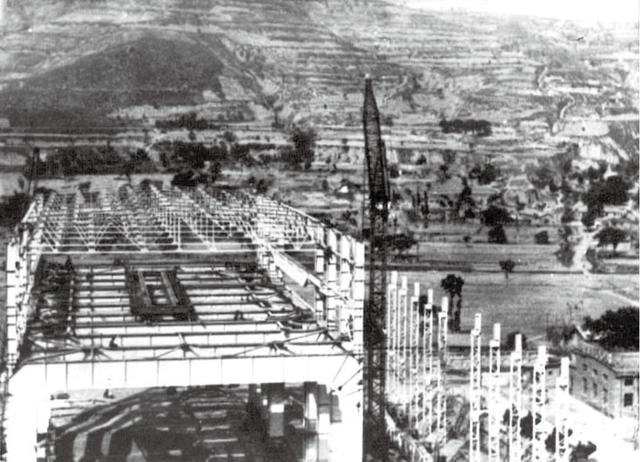

厂房在深山老林间一点一点矗立起来弘盛配资

1965年寒冬,陕西耀县的荒山里,一群穿着棉袄的知识分子正踩着冰河抬水泥杆。他们来自五湖四海弘盛配资,大部分同志刚刚离开大城市来到山沟,面对的是山坡荒野、杂草荆棘,再加上交通不便,工作和生活条件艰苦,住的是几间简易仓库,睡的是木板和办公桌,临时搭建的棚子是伙房,石头砖块当饭桌,喝的是河水、水沟里的水,遇到雨天河水又浑又脏,只能用明矾将泥水沉淀一下饮用。这对从大城市来的同志来说,确实是一场严峻的考验。而他们的任务,是在连驴车都难以进入的山沟里,为新中国第一个飞机强度研究所“开辟道路”。

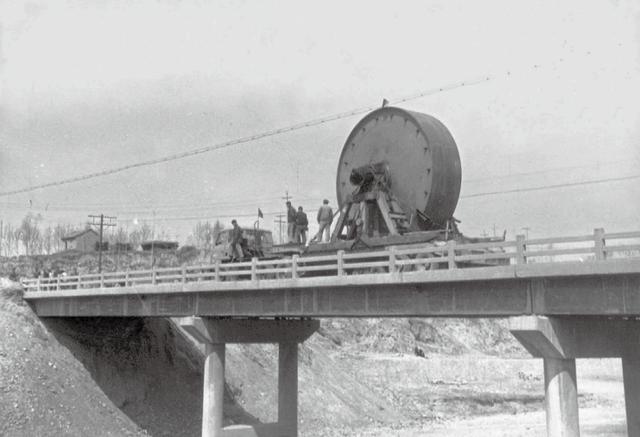

经过勘查和反复比较、分析、研究,选址小组认为耀县苏家店的地形符合立足于战争早打、大打,“靠山、分散、隐蔽”和不占或少占良田的建设方针。1965年2月18日,由周国才率领的建所先遣队进驻耀县,着手建设工作。那时指挥部设在耀县种子站,施工现场在苏家店,两地相距10千米,全是崎岖的山路弘盛配资,路未修通时,这往返10千米的山路全靠步行。大量的设备和器材、物资急需运至施工现场,因此运输物资是一场艰苦的战斗。为了保证建设进度,不拖轰6飞机试验的后腿,所里组织了探险队,硬是在沮河滩上修了一条蜿蜒崎岖、20处穿越河水的通道,闯出一条路来,靠着这条路运进了钻机、打井设备和大批建筑材料。司机们自己还编了一首诗来描绘当时的情景:“数不尽的滩,过不尽的湾,又涉水、又爬山,汽车颠簸似摇篮,英雄面前无困难。”暴雨断粮时,大家竟冒雨背粮爬山路,硬是把粮食从县城“蚂蚁搬家”到苏家店施工现场。

大飞轮运过漆河桥

架设耀县到苏家店的6千伏输电线路,全线有170多根水泥电线杆,完全由所内职工自己动手,手抬肩扛,运到架设点。16人抬10.7米长的电线杆,24人扛12米长的电线杆,副所长孙尚林和政治部主任梁迪群也在队伍中,没有雇用一个民工。职工们看到领导都拣重活干,深为感动地说:“老头儿们都干得这样欢,我们还有什么说的。”许多人肩膀压肿了还坚持干,仅用了7天时间就完成了运送电线杆的任务。这个艰巨工程不仅要跨越17道沟,而且还要修4段简易路,有的山头坡度达35度,在坡陡、沟深、无路的条件下,汽车司机同志尽量将电线杆和配件运到架设点附近,而后再由人抬到架设点,在这样艰苦的条件下,还是提前15天完成了架设任务。

在那段艰苦的岁月里,三线山沟中的这群知识分子与建设者们,克服了难以想象的困难,不仅为新中国第一个飞机强度研究所的建立奠定了基础,更以实际行动诠释了那个时代特有的精神风貌,激励着一代又一代人继续前行,在新的征程上续写辉煌。

盛宝策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。